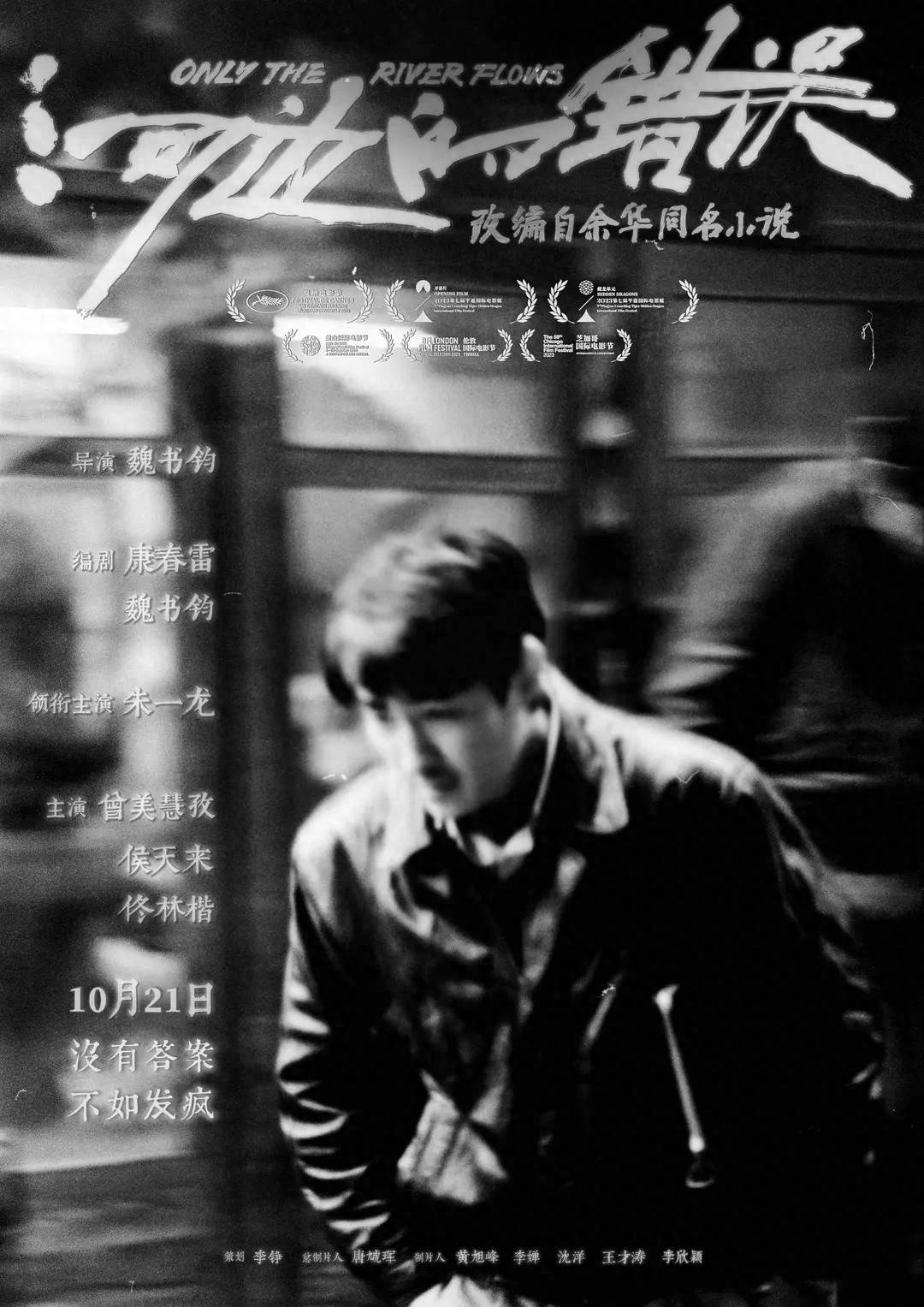

原标题:国产电影久违的神作,《河边的错误》你看懂了吗?

九十年代潮湿封闭的南方小城,接连不断的诡异命案,氤氲迷离的气氛,一个追逐真相的警探,听上去似乎是某种黑色电影和侦探电影的标准复刻。

但不同的是,改编自余华原作小说的电影《河边的错误》,经由魏书钧之手影像化后,被赋予了全新的不同的内涵。

这部在预告片中便直接注明了“没有答案”的电影,毫无疑问将成为魏书钧第一部票房口碑双丰收的作品,影片豆瓣开分7.7,公映的票房已经达到9300万,猫眼实时总票房预期为2.67亿,按此发展,《河边的错误》一定会在华语艺术电影市场上留下浓墨重彩的一笔。值得一提的是影片在预售阶段就已经达到了近两千万,也是近年来文艺电影中少有的存在。

影片的成功自然来自于多方面,首先,也是相当重要的一点就是,《河边的错误》非常清楚自己的基本盘。

片方从未否认《河边的错误》是文艺片的事实,从戛纳一种关注到平遥藏龙,片方始终保持着艺术电影一贯的宣发基调,做深度的映后和访谈。

在网络宣发上也是放弃了眼下很多片方最为重视的抖音渠道而是主攻微博发酵口碑造势,公映前也是放弃点映而是选择了高校路演,尽最大的可能和力量将撬动艺术电影观众走进影院观影。

针对艺术电影观众,精准的宣发定位,并没有试图通过释放烟雾弹吸引过多应有之义之外的观众,而从影片映后的反应结果来看,影片的宣发确实取得了应有的和预期范围内的效果,此外朱一龙粉及路人粉和余华的书粉对影片票房的贡献也不容小觑。

作为演员朱一龙的第一次艺术电影试水,取得如此好的成绩已实属难得,在电影中朱一龙的表演不乏可圈可点之处,余华在平遥电影展映后对朱一龙做出的“艺术家”的评价一定程度上并未过誉(当然,其中更多包含着对朱一龙所展示出的未来可能性的赞许)。

我们从电影中也可以看到朱一龙作为演员令人“放心”的一面,无论是《消失的她》这样的类型片,还是《河边的错误》这样的文艺电影,朱一龙都能找到属于自己的表演切入点和演绎空间,在片中朱一龙很好地展现出了警探马哲在情绪、状态、以及工作生活上的多变和多面。

在顺拍的过程也是一点点深入到角色之中,很好地塑造了一个立体复杂,解读性丰富的人物。

当然,作为一部电影,除了演员的表演之外保证影片票房口碑不崩且升的另一核心因素还是在于影片视听内容与文本本身。

在视觉感受上,魏书钧这次采用了16mm胶片进行拍摄,使得影片更具还原感与复古性,巧妙地将观众在视觉上来回那个年代,同时16mm胶片带来的模糊、磨损感也和影片本身气质和表达息息相关。

而在场面调度和视听语言的调度、运用上,魏书钧也是显得越发成熟,越发具有控制力和个人风格。影片后段主观镜头的段落荒诞迷幻、欲言又止,现实和梦境交错,是真正在用扎实的电影语言讲述故事。

在剧情设计方面,魏书钧也为影片文本留足了可阐释的空间。

仅从作为叙事引子的案件而言,杀人案的真相到底是什么?疯子家中的鞭痕到底是因为什么?他和幺四婆婆的关系到底是什么?王宏之死真的是自杀么?许亮的所作所为到底是在什么缘由之下产生的?

此外,片中出现了大量关于电影本体指涉,这也是魏书钧拍电影的一个习惯与癖好。而这次片中电影本体的指涉和剧情与阐释分析是高度关联的,即:全片剧情是否只是马哲的一场梦?是否一切根本就从未发生?又或者是否马哲本身才是那个疯子?

影片给出了大量可供阐释的信息,从开头刚换办公场所时马哲徒弟那句“有盘没放的电影”,马哲妻子说做的梦、到片中出现的电影放映情节,看片情节,做梦情节,后段展示荒诞情节主观镜头中马哲抱着着火的放映仪器,尾段授奖仪式时的画面的高光过曝,部分碎片被冲进马桶却又依然保持完整的拼图、模糊不清的三等功、对不上记忆的手枪子弹......

而更为关键的可以佐证的两个点在于,其一,全片中马哲的着装主要是他那件黑色的皮夹克,而非警服。虽然也有部分警察在办案过程中也穿便服,但问题在于在片中所有关键的场合,全体人员都是警服(中后段合照环节中,除了马哲其他人全是警服),而马哲为数不多的警服穿着一出在拍婚纱照、一处是在破案授奖仪式上(视听上高亮、增白处理很可能意味着这一切都是虚幻、梦境、幻想)

另外,在影片中后段中有一场马哲与妻子讨论要不要孩子的戏(此时观众已经会感到马哲这一人物身上模糊和不可靠的一面),在画面左上角出现了一面三折镜,映出了三个马哲的身影,而镜像在电影中运用的其中一种指涉也非常明确,即:分裂的自我。上述几段所述元素和影片结尾的最后一番叠加,展现了魏书钧个人表达和思考的同时,也使得本片有了更多的阐释空间。

影片的短板与不足之处也同样明显。

首先,片中的女性角色塑造过于单薄,功能性过强。无论是片中曾美慧孜饰演的警探妻子还是警局中的女警,完全是作为叙事工具,任务本身毫无主动性与能动性,并没有被更多更立体的塑造与挖掘,并不引导统领叙事,而只是沦为看客与附庸。

传统的黑色电影、侦探电影在发展过程中受一系列因素的影响确实存在着一些“厌女”因素,比起厌女式的表达,更可怕的或许是工具化地无视处理。

从戛纳首映后到院线公映前“这是一部你从未看过的/与众不同的黑色/侦探电影”的评价便在媒体评价上流传,本以为能看到更多的惊喜与革新,不过很显然,这只是一部掺杂了更多魏书钧个人气质和大比重家庭、生活戏份的黑色侦探电影,很多基调上的东西并没有变化。

此外,导演个人的一些迷影趣味和关于电影本体的指涉在影片中出现与影片本身内容形成割裂。如拆卸电影院招牌的过程中,写有“电影”二字的招牌没有被接住之间摔坠在地,以及从局长口中说出的关于电影院和电影的评论,从影片整体叙事表达而言过于突兀。

或许导演是想借这样的情节表达个人的一些感受,但整体上和影片中心表达与整体气质过于违和。当然,如果非硬要阐释也有空间,但总体而言阐释也有其边界,就片论片而言,这部影片对一些迷影元素的使用实在是没必要过度阐释。一些元素使用上服务自嗨(和一些迷影群体的嗨)还是多于服务影片本身的表达。

但总体而言,瑕不掩瑜。无论如何,相信《河边的错误》以其独特的气质和表达确实还是会在华语黑色电影史上留下一笔,值得一看。毕竟一部电影到底怎样,只在于与它相遇的每个观众自己的心中,永远没有标准答案。